北海道・網走市の沿岸に実際に存在する入江の名でもあり、私たち漁師が所属する地区の呼び名としても親しまれいます。

長年にわたって海とともに生きてきたこの地域の暮らしや文化、そして自然とのつながりを象徴する言葉でもあります。

ポンモイ魚醤とは

ポンモイ魚醤とは

漁師の魂が息づく

海の恵みを味わう場所

魚醤を造るきっかけ

わたくし川内が趣味で作ったアンチョビが魚醤に似ていて、魚醤は魚の身や内臓を発酵させて造るものだと知ったのがきっかけでした。

網走で水揚げされた魚の廃棄するアラや内臓、雑魚として捨てられることも多いカスベやウグイなども原材料として使えるかもしれない。

そんな思いを仲の良い漁師に語ると「魚醤を造ってみよう!」ということになり、魚醤造を始めました。

ポンモイ魚醤のこだわり

魚

網走で水揚げした鮮度抜群の魚

サケは廃棄するアラや内臓なども使い、ニシンは自分たちで刺し網漁をして原材料にしています。

水揚げされたばかりの材料を使うため、鮮度は抜群に良いです。これは私たちが漁師だからできることかもしれません。

無添加

「水と塩と麹」のみ

地元倉繁醸造の米麹、または今井ファームのもち麦麹を使い、塩は魚と相性のよい国産塩を。そして網走の水は藻琴山の麓にある湧き水から送られてくる美味しい水です。

昔ながらの製法にこだわり、保存料などの食品添加物は一切使いません。魚以外の原料は水と塩と麹だけです。

製法

製造方法は次の順でおこなっています。

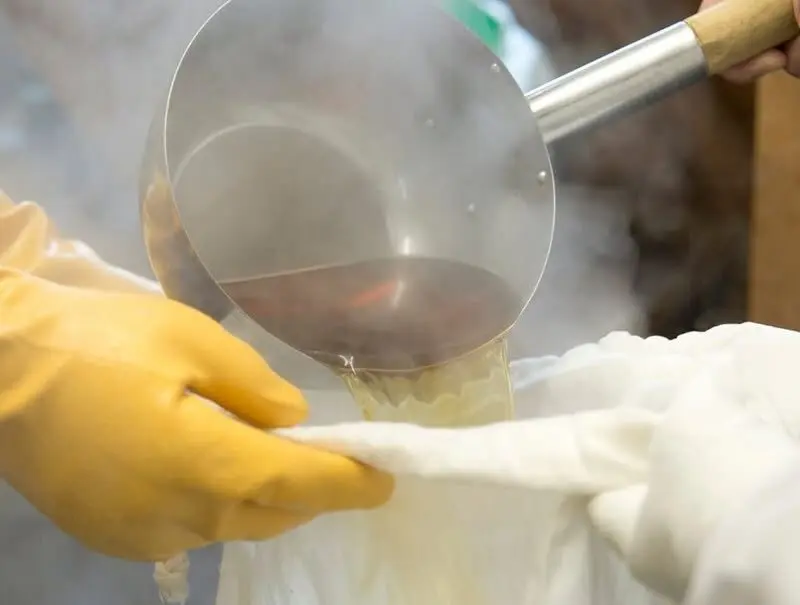

魚を下処理し塩漬け、麹と水を加え発酵熟成させます。

1年間発酵と撹拌を繰り返し、濾過や煮沸を行い完成します。

最初のころはタンパク質が固まり魚醤が濁っていました。道立オホーツク圏地域加工技術センターさんなどからアドバイスをいただき、ろ過と煮沸の回数や工程を工夫することで、クリアな琥珀色の魚醤に仕上がりました。

オホーツクの恵み、凝縮。

ポンモイ魚醤への思い

私たち4人は全員、網走で生まれ育ちました。

父や祖父の背中を見て育ち、同じように漁師という道を選びました。

生まれ育ったこの街を、もっと元気にしたい。そんな想いから、この魚醤づくりをしています。

このクリアな魚醤、自分たちでも本当に美しいと思っています。味にも自信があります。

だからこそ、もっと地元・網走の飲食店でも使ってもらいたい。

そしてこの魚醤をきっかけに、網走に足を運んでくれる人が増えてくれたら、これ以上の喜びはありません。

私たちの魚醤には、そんな想いが込められています。

写真。札幌イタリア料理店Da Beppe(ダ・ベッペ)、オーナーシェフの矢澤直之さん。出張料理イベント『ポンモイ港食堂』の様子

Copyright © 2025 合同会社ポンモイ